——兼忆我的父母亲

作者:郑可麟

编辑:老干部工作部

日期:2018-11-08

结婚和去世是人生的大事,婚礼和丧礼自然为人们所重视,无论在国内或国外都一样。在西方国家,婚礼和丧礼多在教堂里举行。而我们国家,过去都是在家里举行的。记得我的叔叔姑姑结婚时,院子里要搭起天棚和台板,把中堂和大门之间的院子用台板铺平,上面架起雨棚,可以挡风雨,防日晒,酒席可以从中堂一直摆到大门口。有的亲戚早一二周就住到家里来帮忙了。做饭的大师傅也会早早请过来,做酒席的准备。每天要开小饭给帮忙的人吃。还要请一位“达爷”专门负责送请柬请客人,每位客人至少要上门请三次,还要落实来几位(一般是请两位),是男宾还是女宾。因为当时男宾席和女宾席是分开的。

由苏慧廉创建的温州城西教堂旧照

城西礼拜堂自一八七八年(光绪四年)建堂以来,六七十年间没有中国人在这里举行过婚礼。那么,有没有外国人在这里举行过婚礼?最有可能的是城西堂最后一任教区长爱乐德牧师。一九三三年十二月二十六日,他和白累德医院的裴良性护士长结婚,但他们是在白累德医院的礼堂里举行的婚礼。为什么不在城西礼拜堂举行婚礼?我想一是裴良性护士长是白累德医院的职工,在这里结婚方便同事们参加;二是城西礼拜堂太大了,在这里还闹热些。

白累德医院施德福院长一九二八年和宁波斐迪中学教师梅甫女士结婚,他们的婚礼应该是在宁波举行的。所以,至今还没有发现外国人在这里举行过婚礼。

我的大姐郑恋恋和陈逵先生的婚礼,是城西堂首次为中国人举行婚礼,时间是一九四七年的圣诞节。

郑恋恋,一九二八年出生,初中毕业后,因日寇三次侵温,没有继续升学。只读了个会计学校就参加工作了,胜利后在永嘉县银行上班。这时就有人提着红纸包上门来做媒了。其中一位是教友李先生,他介绍的是海关的陈逵先生,沪江大学毕业,家在香港,全家信基督教。陈先生在李先生陪同下第一次上门,正巧恋恋不在家,见到的只是家里人。陈先生晚年回忆说,那次只见到了父母和弟妹们,但家庭的环境氛围给了他很好的印象,心想恋恋一定会是个出色的女孩。虽未见到本人,却已在心里认可了这门亲事。

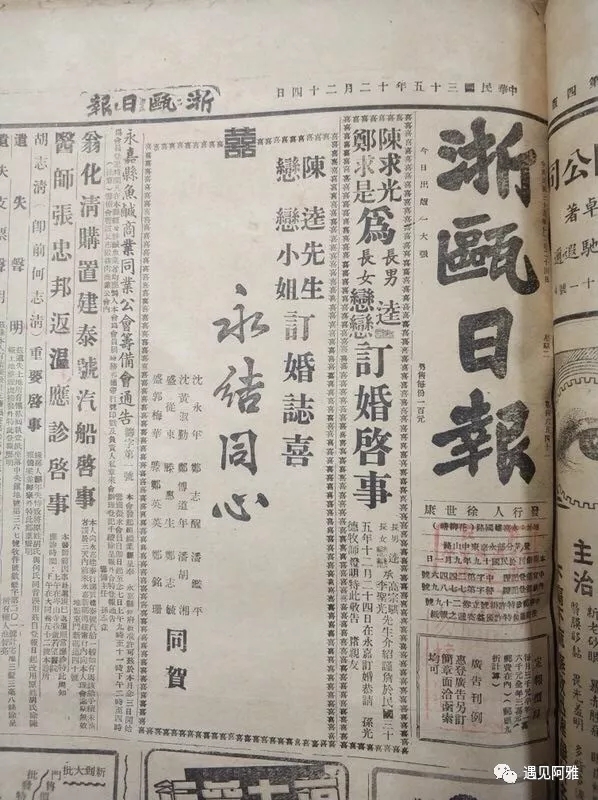

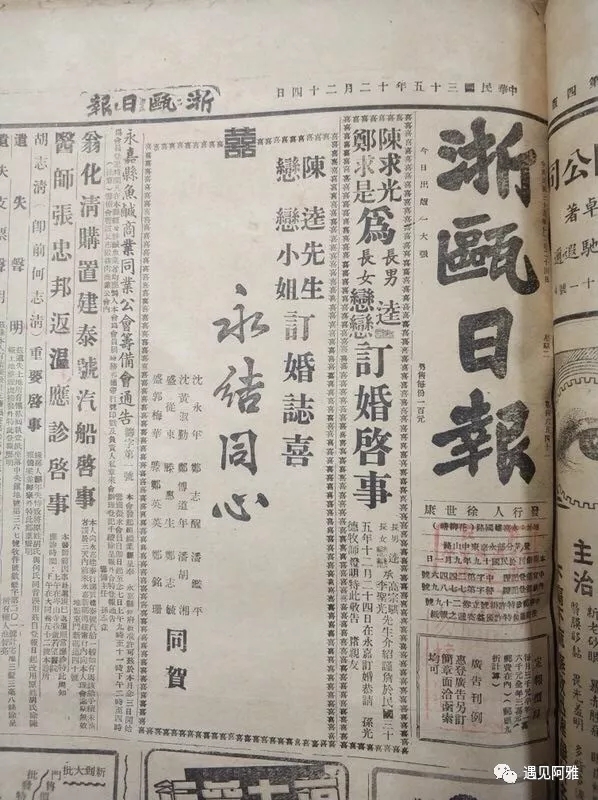

一年后的圣诞节,陈先生和恋恋订婚。陈先生的家在香港,按当地的习俗,在香港的报纸上刊登了由双方家长出面的订婚启事。最近方韶毅先生在民国三十五年(一九四六)十二月二十四日的《浙瓯日报》头版也找到了同样的订婚启事,这种格式的订婚启事在当时的温州也是不多见的。

同日刊登的还有一幅“永结同心”贺帖,具名的十二人多为我们家的亲戚,也都是信主的。沈永年和黄淑勤是姨父母,即沈迦的祖父母;滕惠生和郑英英是姑父母;郑姓都是房族。只有潘监平(潘藻,福音锯板厂老板)和胡湘(医师,白累德高级护士职业学校毕业)不是亲戚。当时他们就住在广化桥路的杨宅里(这个老宅子在二〇一二年修路时曾整体搬迁平移三百米,现在是温州武术博物馆),胡湘医师在那里开了个诊所,解放后才又回到市二医工作。唯一还健在的是表姨郭梅华,今年已是九十七岁高龄了。

一九四七年的圣诞节,他们在城西礼拜堂举行婚礼。

这时,我父亲在小简巷亲自设计建造的二层三间西式楼房刚刚竣工,新房就设在二楼东南间。全套西式家具由陈先生亲自设计,请人专门打造。当时还没有三夹板,采用的是整块的樟木板。这套家具现在还存放在红枫山庄那里。

婚礼由英人孙光德牧师主持,他穿的是从英国专门订制的礼服。白累德医院施德福院长的夫人梅甫女士(通常我们称她为施师姆)操琴。当钢琴奏响《结婚进行曲》的时候,我爸爸挽着恋恋的手臂缓步由北侧小门进入礼堂。恋恋穿着西式婚纱,长长的婚纱由小弟弟浪平和表妹绵绵拉着。

那天观礼的人很多,除了邀请的三百来位亲友,附近来看热闹的市民也不少。爸爸当时还不到四十岁,穿起西装领带,俨然一位帅哥。第一次见到西式婚礼的温州人,见我爸爸挽着恋恋的手臂缓步进入礼堂,把爸爸当成了新郎。当年在露天照相馆的橱窗里陈列过我父亲的一张照片,可一睹我父亲当年的风采。那个时候还没有彩色照片,是黑白照片放大后再手工涂上颜色的。陈列过后便送给了本人,得以保存至今。

婚礼后的结婚酒就摆在城西堂的后堂,一共摆了三十多桌,十分热闹。这场婚礼在温州引起不大不小的轰动。他们的结婚照,在露天照相馆的橱窗里也陈列了不少时间。

他们婚后不久,一九四八年初陈逵工作调动到厦门海关。次年恋恋生孩子在香港,陈逵随往,即定居香港。从此海天相隔,二十多年无法和家人相见。

结婚后,大姐改名陈郑亦心。有一女三子。长女陈嘉璐,精神科医师,英国皇家医学院院士,香港太平绅士。三十年来,主讲逾千讲座,讲论精神病压力处理、亲子关系、情绪管理、精神健康、正性思想、丰富人生等课题。她爱好唱歌,担任教会唱诗班领唱,还举办过个人演唱会。三个儿子,一个是斯坦福大学毕业的工程师企业家,一个当医院院长,还有一个也是工程师,后来蒙召到教会当了宣教师,惜英年早逝。孙辈十二人,个个学业优异,表现突出。一九九七年香港回归庆典上,抬着“香港明天更好”匾额上台的两个女孩,其中一个就是她的孙女陈建皓,当时是从全香港的小学生里挑选出来的。

全家三十人都是基督徒,四世同堂,彼此相爱,相互关怀。二〇〇二年,大姐被评为香港“基督教十大杰出长者”,获得“家庭模范奖”,由香港特首董建华亲自颁奖。

说到丧礼,西方人都是在教堂里举行的。他们多是先在教堂里举行了葬礼才把棺材抬去墓地。有人的墓地就在教堂里,甚至把棺材就寄放在教堂里。我在俄罗斯的教堂里就见到不少存放在那里的棺材,当然那些不是国王也是皇亲国戚了。

我寻找可能在城西堂举行过的丧礼。李华庆是城西堂的第一任牧师,但是他的婚礼和丧礼都未能在城西堂举行。他的未婚妻露西•克罗夫特已经到了温州,但李华庆却病倒了。他们决定推迟这场可能成为城西堂第一场的婚礼,先到宁波去治病,但最终李华庆埋葬在了那里。

一九〇二年,温州第一位中国牧师夏正邦冒着生命危险应约去玉环教会传道,因那里正暴发霍乱。虽然他带着特效药利眠宁,最终还是死于霍乱。他的棺材运到朔门码头,苏慧廉牧师在码头为他举行了葬礼。按照中国人的习俗,棺材不能运进城里而直接运回到他的家乡碧莲,埋葬在那里。

窦维新(一九〇六—一九四二),白累德医院护士长。一九四二年十一月二十二日病逝温州,享年仅三十六岁。葬瓯北蔡研桥后山(今瓯北镇马岙村北面牙郎桥山)。窦维新死在温州,很可能在城西堂有葬礼或追思礼拜。薛美德一九二三年春来温,任白累德医院护士,后任护士长。一九二九年创办白累德护士职业学校,任校长。一九四〇年离温,拟返英休假,不幸于十月三日在上海去世,享年五十四岁。十月二十七日,温州教会和白累德医院在城西堂为其举行追悼会。这可能是城西堂唯一一次为外国人举行的追悼会。

我的父亲郑求是医师于一九九八年一月六日去世,享年九十岁。一月十日市二医在山后温州市殡仪馆举行追悼会并遗体告别仪式,近千人挤满了两个大厅和院子。

我的母亲已先于一九九五年十一月二十六日回归天家。我们家属有为他们举办一个追思礼拜的愿望,遂向城西堂提出,但是城西堂以未有过先例,没有同意。我们家的院子不大,容纳不了许多人。除了亲友,不少教友也要求参加,在家里举行追思礼拜有实际困难。于是一些教友也向教会反映,最后教会专门召开了城西堂堂会,决定同意我们的要求。

一九九八年一月十三日晚上在城西堂后堂举行了“郑求是医师黄云秋女士安息主怀追思礼拜”,当晚出席人数约四百人。追思礼拜由张大鹏长老主持,高建国牧师证道并最后祝福祷告,支华欣牧师介绍两位生平,他还专门撰写了以“求是”和“云秋”起头的两副对联:“求属灵生命;是济世医师”“云中遇救主;秋雨福后人”,悬挂于遗像两侧。城西堂老年唱诗班和青年唱诗班分别上台献唱,还有一位姊妹独唱,北门堂乐队奏乐。最后家属代表致谢辞。城西堂首次丧礼(追思礼拜)完满结束。

我的父亲郑求是属第三代基督徒。一八八五年,苏慧廉把福音传到了瓯北西溪一带。我的曾祖父郑益勤接受了福音,举家信奉基督教。随后他做了三件和白累德医院多多少少有点关系的大事:第一件事是把家从西溪桥下街东村搬到了城里的小简巷,就在白累德医院的后门外。第二件事是把小儿子郑叔鸣(我的祖父)送到白累德医院跟包莅茂医师学医。第三件事是在大简巷开了一间浴室,取名“第一春”,正对着白累德医院的大门。是当时温州最大的浴室,分盆汤部和大池部。后来还增加女盆部。一直开到解放后,然后就公私合营了。

郑益勤原来是开中药店的,本人是个中医,在乡下有一栋两层五间的楼房。他搬家不是只搬几个箱子和家具,而是将整栋木结构的房子拆掉,然后用船将木料砖瓦以及石墩子等全部运到城里,再照原样建起来。那时木船是主要运输工具,小船可以由桥下过瓯江,进水门头一直划到小简巷,船运的费用特别低。我小时候上世纪四十年代初,小船还可以划到百里坊口大榕树这里,但大简巷、小简巷已经改建为马路,河道只剩下个下水道了。城里也有了人力车(黄包车)和板车作运输工具。

祖父郑叔鸣先在教会学校读书,艺文学堂毕业后到定理医院跟包莅茂医师学医,后来成为浙南地区的第一代西医。听我母亲说,县太爷曾用官轿把他抬到衙门里看病,一时传为佳话。二〇一〇年,沈迦从英国找来一封信,是郑叔鸣写给当时在英国休假的包莅茂医师的。信是用苏慧廉发明的温州方言罗马字拼音写的。现在已经找不到熟识这种拼音文字的人了。幸好这封信有英文译文,我才参考它把信译回中文。信中汇报了医院的情况,如每周有三次英国医师讲课,还说这两三天开了两个奶癌(乳腺癌)的手术等等。看来我爷爷还是一位内外科全能的全科医师。可惜他一九二五年就因肺结核病去世了,年仅三十多岁。

爷爷去世后,我父亲郑求是刚从艺文学堂毕业。因他是长子,长子为父,要当家,要管三个弟弟妹妹,这样就不能上学了。十七岁就进白累德医院跟施德福医师学医。五年后毕业任助理医师、医师。一九三五年曾到汉口协和医院进修,还学了化验和X光技术。回院后建立了化验室和放射科,并长期兼任化验师。解放前后还培养了一批化验员和药剂员,并支援了其他单位。

一九四九年底,施德福院长要回国了。离开前召集了医院全体医师和护士长共十一人,在他家里开会。这十一人是郑济时、陈梅豪、王子芬、郑求是、倪执平、张德辉、汪起霞、付大均、戚有为、陈舜华和施子哲。会上决定医院还要办下去,并推选陈梅豪、郑求是和汪起霞三人为负责人。开完会,他们三人到我们家客厅里商量。当时的形势是,施德福离开后,英国差会的补贴就没有了(据我所知,当时每月有二百英镑的补贴,不包括外籍人员的工资),经济上会有困难。如果停办,则全体职工生活会产生困难。而最大的问题是温州以及浙南地区人民很需要这个医院。商量最后,三人一致同意克服困难,把医院接手办下去,并推汪起霞为院长,陈梅豪和郑求是为副院长。据我分析,当时推汪为院长,主要是因为他是医学院本科毕业,学历上过得硬。

解放前,我父亲每天上午在医院里上班,下午就在家里门诊或出诊。中午下班回家,客厅里常常已经坐满了候诊的患者和家属。我父亲的习惯是不管多迟,一定要先把病人看完,给了药打了针,处理完毕才洗手吃中饭。特别是星期四,他看完了门诊还要到化验室做康氏反应(检查梅毒的,每周做一次),常常是十二点以后才到家。家里又没有医辅人员,拿药打针包括消毒器材都是亲自做(我常见他用一个钢精锅煮打针筒)。这样常常会到一两点钟才吃饭。那时家中有近十人吃饭,中餐是四菜一汤。爸爸讲究的是汤,妈妈每天都是准备两碗汤。那时大黄鱼多又便宜,妈妈常常买两条大黄鱼,烧两大碗汤,一碗是大家吃,另一碗留给爸爸一个人吃。爸爸饭后休息了一下,就坐着黄包车给病人出诊了。有时半夜里也会有人急病来请爸爸出诊。妈妈看爸爸白天太辛苦,常设法推脱,但在病人家属的苦苦哀求下,爸爸总是起来出诊了。

年轻时,我爸爸也得过肺结核,那时候还没有肺结核的特效药,治这病全靠营养和休息。妈妈会做一手好菜,保证营养不是问题。爸爸则保证绝对卧床休息,做到百事不管。有一天桌子上放一条鱼,猫来把鱼叼走了,他视若无睹,不管不问。他就是以坚强的毅力力克病魔,后来活到九十岁。

一九八五年,爸爸已退休了,但每天仍会以种种理由往医院跑。有一天他回家时对我说:“定理医院那块石头已经在墨池小学里找到,今天我已找人把它抬回医院去了。”这块石头见证了定理医院是光绪二十三年,耶稣降生一千八百九十七年(即公元一八九七年)建立的,现在已成为市中心医院的镇院之宝,安放在新住院大楼的门口。但是这块石头当时究竟放在什么位置,仍不太清楚。直到二〇一〇年沈迦从英国带回来一张照片,才解开了这个谜。它原来就放在定理医院大门的上方。

退休以后,爸爸仍关心医院的发展。他通过我的丈人泥快亭老先生的联络,在一九八六年至一九九二年间,由美国、加拿大、新西兰以及香港地区的医务界组成的海外医疗使团,曾先后十次来医院访问讲学,交流技术,并援赠医疗仪器包括救护车一辆。

一九八八年四月美国退休教师葛利戈女士来二医办英语班,学员二十八人,为期六个月。因为医院一时没准备好宿舍,葛女士先在我们家住了一个月。她教英语相当有水平,后来又多次来二医教英语,还到市三医教过。

葛利戈女士和海外医疗使团在我家吃饭,中为吴医师。

父亲还联系爱国归侨胡长进先生,为医院捐赠小轿车一辆。

改革开放以后,不少退休医师开起了私人诊所,看病还卖药。认识我父亲的人很多,来求诊的人不少,他从不拒绝。但看病开药概不收费,更不卖药。以致逢年过节时常有人送礼物来,或将土特产放在门口。

父亲退休后,在城西教堂组织义诊。就此事他曾专门在一九八六年五月八日市政协会议上发言:“此前一年,有四十一名医护人员参与此事,共接诊一千五百余人次。”此外他每周都要去仰义的老人院“安乐之家”为那里的老人义诊,每次都是一早坐公交车去,一个多小时到达,在那里工作一天,傍晚才回到家里。

大约是九十年代末,“安乐之家”需要扩建,经香港大学杨勇教授牵线,香港教会胡女士同意赞助二十万元人民币。但是她不认识“安乐之家”的负责人,付钱前有点犹豫。杨勇教授找我父亲出面代接收这笔款项,胡女士欣然同意。最后是我替父亲去拿了钱,再交给“安乐之家”的负责人。

一九九八年一月十日在市殡仪馆我父亲的追悼会结束后,有一位中年妇女停留在会场门口,哭得十分伤心。我请我三姐去安慰她几句,并留下照片。可惜事后我在亲友、二医职工以及城西堂教友中都没有找到这个人,那就只能是父亲的病人或病人家属了。父亲一辈子待人亲切和蔼,从未见他发脾气,对病人更是耐心细致,治好过许多疑难病症,给温州人留下了许多美好的回忆。

在市中心医院的院史博物馆里,陈列着一张盖有温州市人民政府大印的契约,文字说明是“1954年,地契”,没有详细说明。仔细看这是一张房产交换契约。一九五四年为二医业务发展需要,二医买了杨柳巷吴素嫦的一幢房子,和我们家小简巷的房子交换,这样二医就可向北扩建到永宁巷了。这是一件好事,我们家要搬次家而已。但是两处房产,虽房屋间数相近,但土地面积却从一点八亩变成零点九亩,房子前后的大片花园都没有了。小简巷的房子是我父亲抗日战争胜利后亲自设计建造的三间两层新式洋房,是他奋斗半生置下的唯一产业。为了医院的发展,他积极做家人的工作,及时搬到杨柳巷。

由于医院工作忙,他在教会的事奉不多,但到一九五〇年还担任着城西堂的司库。

我的母亲黄云秋也是第三代的基督徒。她的祖母黄池氏是瑞安长桥人(现瑞安市场桥镇),因为家中有人病了,找传教士治好了病而信了教。祖父黄德惠是个裁缝,中年得了翻胃病,吃中药无效,乃吸鸦片烟止痛。结果上了瘾,人死了,家产也败光了。二十八岁的池氏带着三个年幼的孩子,生活十分困苦。有人劝她把孩子送人自己改嫁,但池氏非常能干又很坚强,自己当小贩卖撩头柴和鞋面布,挑起了持家和抚养孩子的担子。撩头柴是一种刨花,泡了水可以润发,是当时妇女常用的一种化妆品。鞋面布是用糨糊把破布一层层粘在一起,贴在门板上晾干后成为一张厚实的布板,用作鞋面的里子。是低成本高利润的产品,但制作很费工夫。

一八九四年,内地会在瑞安海安所建立教会。长桥离海安所仅两里之遥,池氏就是这时信的教,是长桥的第一位信徒。内地会的传教士见池氏一家生活困难,帮助她银洋拾元做小贩本钱。十一岁的长子黄正殷(黄善卿)即我的外公,也做起了贩卖炊虾咸鱼儿之类海货的小贩。慢慢生意越做越好,和别人合伙开了个山货店,还经营起木材。生活逐渐好转,就把家搬到城里去了。

池氏能干又聪明,在教会里学会了罗马字拼音,会读《圣经》和赞美诗。这時苏慧廉翻译的温州方言版《圣经》和赞美诗已经陆续出版。

一九〇一年,把次子黄启文送到内地会小学读书。次年进内地会印书馆当学徒,同时在养正夜校念中英文两科。一九〇九年后进艺文学院读书,因为英文好,被任为英文副教师,四年后毕业。一九一五至一九二一年任浙江省立第十一师范学校(丽水)英文教师。

黄正殷一九〇六年结婚,育二女二子。黄启文一九一三年在艺文学院读书时结婚,育三女三子。

一九一二年前后,池氏买了一台进口的手摇袜机,池氏带着两个媳妇一起编织洋祙。当时线袜刚刚进入中国以取代布袜,很受国人欢迎。销路好,赚钱也不少。

一九二二年,黄启文开始做绣花台布生意,后改做十字花绣。先后从上海外囯人那里接了三单生意,很赚了些钱。一九二三年在墨池坊盖起五间楼房,成立绮纹女工社。这个房子在墨池坊东首,现在墨池公园大门的对面。解放后楼房已经改建为五层办公楼,为劳动局所用。但北首沿街的一排下房仍保留原貌未变,现在还住着几户居民。后来黄启文又在西首盖了一幢三层的钢筋混凝土洋房,在当时这可是很罕见的,只有五马街才有几幢这种洋房。它北面临街,南面是花园。有两棵大树,有亭有井,和东面院子是相通的,我小时也喜欢在那里玩。解放后这楼是温州市文联所在,不缺文人描述这里的花园,就不需我多啰唆了。

绮纹女工社旧址,解放后楼房已经改建为五层办公楼,但北首沿街的大门和一排下房仍保留原貌,三层的洋楼也还是原样。

一九二七年黄正殷经营帆船航业失败,一条船连货一起沉没了,不久患病忧郁去世。

我母亲黄云秋小学毕业后十三岁,人长得高大。祖母池氏觉得女孩子长得又高又大上学不好看,说女孩子这么高大了还读什么书?就做主送她住到叔叔家帮工。当时绣花女工都是把材料领回家,做好再交回来。我母亲就负责把布和线配好发给女工,交回时要检查质量,还要结算工资,工作十分繁忙。她一直干到结婚后生了孩子才不做了。

我母亲结婚后就随夫家到城西礼拜堂聚会,后来姨妈黄淑勤一家也到城西堂聚会。我母亲是一个虔诚的基督徒,除了每主日带全家人参加教会的礼拜和活动,每周五和主日早晨都要禁食祷告,坚持多年。她还奉献十分之一,和妹妹一起专为帮助生活困苦的教友。每周一次进行家访,一直坚持到晩年腿骨折走不动了才停止。她在城西堂事奉并担任女执事多年。

孙光德牧师在他的《温州掠影》第四章中写道:“夏日傍晚,坐在如此的一座庭院中,蒲扇轻摇,微风徐来。……我与求是聊天,……他开始给我讲他的祖国,回忆起那些有悠久传承的精神财富,直到我觉得在这片土地亦有一种强大的精神,并发现它是甜美的、温暖的。这种精神现在就在这个家里,并与我相伴。东方与西方,在心灵上是可以互通的。”(见《瓯风》第七集,四七页)

我父母亲毕生严于律己、宽厚待人,仁爱之心广被人间。他们的高尚情操,体现了东方传统道德与西方科技文化的完美结合。

来源:(原刊《瓯风》第十六集,文汇出版社,2018年)

结婚和去世是人生的大事,婚礼和丧礼自然为人们所重视,无论在国内或国外都一样。在西方国家,婚礼和丧礼多在教堂里举行。而我们国家,过去都是在家里举行的。记得我的叔叔姑姑结婚时,院子里要搭起天棚和台板,把中堂和大门之间的院子用台板铺平,上面架起雨棚,可以挡风雨,防日晒,酒席可以从中堂一直摆到大门口。有的亲戚早一二周就住到家里来帮忙了。做饭的大师傅也会早早请过来,做酒席的准备。每天要开小饭给帮忙的人吃。还要请一位“达爷”专门负责送请柬请客人,每位客人至少要上门请三次,还要落实来几位(一般是请两位),是男宾还是女宾。因为当时男宾席和女宾席是分开的。

由苏慧廉创建的温州城西教堂旧照

城西礼拜堂自一八七八年(光绪四年)建堂以来,六七十年间没有中国人在这里举行过婚礼。那么,有没有外国人在这里举行过婚礼?最有可能的是城西堂最后一任教区长爱乐德牧师。一九三三年十二月二十六日,他和白累德医院的裴良性护士长结婚,但他们是在白累德医院的礼堂里举行的婚礼。为什么不在城西礼拜堂举行婚礼?我想一是裴良性护士长是白累德医院的职工,在这里结婚方便同事们参加;二是城西礼拜堂太大了,在这里还闹热些。

白累德医院施德福院长一九二八年和宁波斐迪中学教师梅甫女士结婚,他们的婚礼应该是在宁波举行的。所以,至今还没有发现外国人在这里举行过婚礼。

我的大姐郑恋恋和陈逵先生的婚礼,是城西堂首次为中国人举行婚礼,时间是一九四七年的圣诞节。

我的大姐郑恋恋

郑恋恋,一九二八年出生,初中毕业后,因日寇三次侵温,没有继续升学。只读了个会计学校就参加工作了,胜利后在永嘉县银行上班。这时就有人提着红纸包上门来做媒了。其中一位是教友李先生,他介绍的是海关的陈逵先生,沪江大学毕业,家在香港,全家信基督教。陈先生在李先生陪同下第一次上门,正巧恋恋不在家,见到的只是家里人。陈先生晚年回忆说,那次只见到了父母和弟妹们,但家庭的环境氛围给了他很好的印象,心想恋恋一定会是个出色的女孩。虽未见到本人,却已在心里认可了这门亲事。

一年后的圣诞节,陈先生和恋恋订婚。陈先生的家在香港,按当地的习俗,在香港的报纸上刊登了由双方家长出面的订婚启事。最近方韶毅先生在民国三十五年(一九四六)十二月二十四日的《浙瓯日报》头版也找到了同样的订婚启事,这种格式的订婚启事在当时的温州也是不多见的。

刊登在《浙瓯日报》上的《订婚启事》

同日刊登的还有一幅“永结同心”贺帖,具名的十二人多为我们家的亲戚,也都是信主的。沈永年和黄淑勤是姨父母,即沈迦的祖父母;滕惠生和郑英英是姑父母;郑姓都是房族。只有潘监平(潘藻,福音锯板厂老板)和胡湘(医师,白累德高级护士职业学校毕业)不是亲戚。当时他们就住在广化桥路的杨宅里(这个老宅子在二〇一二年修路时曾整体搬迁平移三百米,现在是温州武术博物馆),胡湘医师在那里开了个诊所,解放后才又回到市二医工作。唯一还健在的是表姨郭梅华,今年已是九十七岁高龄了。

一九四七年的圣诞节,他们在城西礼拜堂举行婚礼。

这时,我父亲在小简巷亲自设计建造的二层三间西式楼房刚刚竣工,新房就设在二楼东南间。全套西式家具由陈先生亲自设计,请人专门打造。当时还没有三夹板,采用的是整块的樟木板。这套家具现在还存放在红枫山庄那里。

婚礼由英人孙光德牧师主持,他穿的是从英国专门订制的礼服。白累德医院施德福院长的夫人梅甫女士(通常我们称她为施师姆)操琴。当钢琴奏响《结婚进行曲》的时候,我爸爸挽着恋恋的手臂缓步由北侧小门进入礼堂。恋恋穿着西式婚纱,长长的婚纱由小弟弟浪平和表妹绵绵拉着。

陈逵、郑恋恋结婚照

那天观礼的人很多,除了邀请的三百来位亲友,附近来看热闹的市民也不少。爸爸当时还不到四十岁,穿起西装领带,俨然一位帅哥。第一次见到西式婚礼的温州人,见我爸爸挽着恋恋的手臂缓步进入礼堂,把爸爸当成了新郎。当年在露天照相馆的橱窗里陈列过我父亲的一张照片,可一睹我父亲当年的风采。那个时候还没有彩色照片,是黑白照片放大后再手工涂上颜色的。陈列过后便送给了本人,得以保存至今。

曾陈列在露天照相馆橱窗里的父亲照片

婚礼后的结婚酒就摆在城西堂的后堂,一共摆了三十多桌,十分热闹。这场婚礼在温州引起不大不小的轰动。他们的结婚照,在露天照相馆的橱窗里也陈列了不少时间。

他们婚后不久,一九四八年初陈逵工作调动到厦门海关。次年恋恋生孩子在香港,陈逵随往,即定居香港。从此海天相隔,二十多年无法和家人相见。

大姐与姐夫婚后不久移居香港

结婚后,大姐改名陈郑亦心。有一女三子。长女陈嘉璐,精神科医师,英国皇家医学院院士,香港太平绅士。三十年来,主讲逾千讲座,讲论精神病压力处理、亲子关系、情绪管理、精神健康、正性思想、丰富人生等课题。她爱好唱歌,担任教会唱诗班领唱,还举办过个人演唱会。三个儿子,一个是斯坦福大学毕业的工程师企业家,一个当医院院长,还有一个也是工程师,后来蒙召到教会当了宣教师,惜英年早逝。孙辈十二人,个个学业优异,表现突出。一九九七年香港回归庆典上,抬着“香港明天更好”匾额上台的两个女孩,其中一个就是她的孙女陈建皓,当时是从全香港的小学生里挑选出来的。

郑求是夫妇访港时与女儿一家拍摄的全家福

全家三十人都是基督徒,四世同堂,彼此相爱,相互关怀。二〇〇二年,大姐被评为香港“基督教十大杰出长者”,获得“家庭模范奖”,由香港特首董建华亲自颁奖。

说到丧礼,西方人都是在教堂里举行的。他们多是先在教堂里举行了葬礼才把棺材抬去墓地。有人的墓地就在教堂里,甚至把棺材就寄放在教堂里。我在俄罗斯的教堂里就见到不少存放在那里的棺材,当然那些不是国王也是皇亲国戚了。

我寻找可能在城西堂举行过的丧礼。李华庆是城西堂的第一任牧师,但是他的婚礼和丧礼都未能在城西堂举行。他的未婚妻露西•克罗夫特已经到了温州,但李华庆却病倒了。他们决定推迟这场可能成为城西堂第一场的婚礼,先到宁波去治病,但最终李华庆埋葬在了那里。

一九〇二年,温州第一位中国牧师夏正邦冒着生命危险应约去玉环教会传道,因那里正暴发霍乱。虽然他带着特效药利眠宁,最终还是死于霍乱。他的棺材运到朔门码头,苏慧廉牧师在码头为他举行了葬礼。按照中国人的习俗,棺材不能运进城里而直接运回到他的家乡碧莲,埋葬在那里。

窦维新(一九〇六—一九四二),白累德医院护士长。一九四二年十一月二十二日病逝温州,享年仅三十六岁。葬瓯北蔡研桥后山(今瓯北镇马岙村北面牙郎桥山)。窦维新死在温州,很可能在城西堂有葬礼或追思礼拜。薛美德一九二三年春来温,任白累德医院护士,后任护士长。一九二九年创办白累德护士职业学校,任校长。一九四〇年离温,拟返英休假,不幸于十月三日在上海去世,享年五十四岁。十月二十七日,温州教会和白累德医院在城西堂为其举行追悼会。这可能是城西堂唯一一次为外国人举行的追悼会。

我的父亲郑求是医师于一九九八年一月六日去世,享年九十岁。一月十日市二医在山后温州市殡仪馆举行追悼会并遗体告别仪式,近千人挤满了两个大厅和院子。

1998年1月10日郑求是追悼会现场

我的母亲已先于一九九五年十一月二十六日回归天家。我们家属有为他们举办一个追思礼拜的愿望,遂向城西堂提出,但是城西堂以未有过先例,没有同意。我们家的院子不大,容纳不了许多人。除了亲友,不少教友也要求参加,在家里举行追思礼拜有实际困难。于是一些教友也向教会反映,最后教会专门召开了城西堂堂会,决定同意我们的要求。

1998年1月13日在城西教堂举办的追思礼拜,高建国牧师作祝福祷告

一九九八年一月十三日晚上在城西堂后堂举行了“郑求是医师黄云秋女士安息主怀追思礼拜”,当晚出席人数约四百人。追思礼拜由张大鹏长老主持,高建国牧师证道并最后祝福祷告,支华欣牧师介绍两位生平,他还专门撰写了以“求是”和“云秋”起头的两副对联:“求属灵生命;是济世医师”“云中遇救主;秋雨福后人”,悬挂于遗像两侧。城西堂老年唱诗班和青年唱诗班分别上台献唱,还有一位姊妹独唱,北门堂乐队奏乐。最后家属代表致谢辞。城西堂首次丧礼(追思礼拜)完满结束。

追思礼拜后家属在讲台上合影

我的父亲郑求是属第三代基督徒。一八八五年,苏慧廉把福音传到了瓯北西溪一带。我的曾祖父郑益勤接受了福音,举家信奉基督教。随后他做了三件和白累德医院多多少少有点关系的大事:第一件事是把家从西溪桥下街东村搬到了城里的小简巷,就在白累德医院的后门外。第二件事是把小儿子郑叔鸣(我的祖父)送到白累德医院跟包莅茂医师学医。第三件事是在大简巷开了一间浴室,取名“第一春”,正对着白累德医院的大门。是当时温州最大的浴室,分盆汤部和大池部。后来还增加女盆部。一直开到解放后,然后就公私合营了。

郑益勤原来是开中药店的,本人是个中医,在乡下有一栋两层五间的楼房。他搬家不是只搬几个箱子和家具,而是将整栋木结构的房子拆掉,然后用船将木料砖瓦以及石墩子等全部运到城里,再照原样建起来。那时木船是主要运输工具,小船可以由桥下过瓯江,进水门头一直划到小简巷,船运的费用特别低。我小时候上世纪四十年代初,小船还可以划到百里坊口大榕树这里,但大简巷、小简巷已经改建为马路,河道只剩下个下水道了。城里也有了人力车(黄包车)和板车作运输工具。

我和母亲及大姐摄于老屋前廊,此屋就是从桥下街整体搬迁来的

祖父郑叔鸣先在教会学校读书,艺文学堂毕业后到定理医院跟包莅茂医师学医,后来成为浙南地区的第一代西医。听我母亲说,县太爷曾用官轿把他抬到衙门里看病,一时传为佳话。二〇一〇年,沈迦从英国找来一封信,是郑叔鸣写给当时在英国休假的包莅茂医师的。信是用苏慧廉发明的温州方言罗马字拼音写的。现在已经找不到熟识这种拼音文字的人了。幸好这封信有英文译文,我才参考它把信译回中文。信中汇报了医院的情况,如每周有三次英国医师讲课,还说这两三天开了两个奶癌(乳腺癌)的手术等等。看来我爷爷还是一位内外科全能的全科医师。可惜他一九二五年就因肺结核病去世了,年仅三十多岁。

我的祖父郑叔鸣

爷爷去世后,我父亲郑求是刚从艺文学堂毕业。因他是长子,长子为父,要当家,要管三个弟弟妹妹,这样就不能上学了。十七岁就进白累德医院跟施德福医师学医。五年后毕业任助理医师、医师。一九三五年曾到汉口协和医院进修,还学了化验和X光技术。回院后建立了化验室和放射科,并长期兼任化验师。解放前后还培养了一批化验员和药剂员,并支援了其他单位。

1937年2月,汉口协和医院,右4为郑求是

一九四九年底,施德福院长要回国了。离开前召集了医院全体医师和护士长共十一人,在他家里开会。这十一人是郑济时、陈梅豪、王子芬、郑求是、倪执平、张德辉、汪起霞、付大均、戚有为、陈舜华和施子哲。会上决定医院还要办下去,并推选陈梅豪、郑求是和汪起霞三人为负责人。开完会,他们三人到我们家客厅里商量。当时的形势是,施德福离开后,英国差会的补贴就没有了(据我所知,当时每月有二百英镑的补贴,不包括外籍人员的工资),经济上会有困难。如果停办,则全体职工生活会产生困难。而最大的问题是温州以及浙南地区人民很需要这个医院。商量最后,三人一致同意克服困难,把医院接手办下去,并推汪起霞为院长,陈梅豪和郑求是为副院长。据我分析,当时推汪为院长,主要是因为他是医学院本科毕业,学历上过得硬。

1949年西人离开后,执掌白累德医院的三位国人院长。右起:汪起霞、陈梅豪、郑求是

解放前,我父亲每天上午在医院里上班,下午就在家里门诊或出诊。中午下班回家,客厅里常常已经坐满了候诊的患者和家属。我父亲的习惯是不管多迟,一定要先把病人看完,给了药打了针,处理完毕才洗手吃中饭。特别是星期四,他看完了门诊还要到化验室做康氏反应(检查梅毒的,每周做一次),常常是十二点以后才到家。家里又没有医辅人员,拿药打针包括消毒器材都是亲自做(我常见他用一个钢精锅煮打针筒)。这样常常会到一两点钟才吃饭。那时家中有近十人吃饭,中餐是四菜一汤。爸爸讲究的是汤,妈妈每天都是准备两碗汤。那时大黄鱼多又便宜,妈妈常常买两条大黄鱼,烧两大碗汤,一碗是大家吃,另一碗留给爸爸一个人吃。爸爸饭后休息了一下,就坐着黄包车给病人出诊了。有时半夜里也会有人急病来请爸爸出诊。妈妈看爸爸白天太辛苦,常设法推脱,但在病人家属的苦苦哀求下,爸爸总是起来出诊了。

年轻时,我爸爸也得过肺结核,那时候还没有肺结核的特效药,治这病全靠营养和休息。妈妈会做一手好菜,保证营养不是问题。爸爸则保证绝对卧床休息,做到百事不管。有一天桌子上放一条鱼,猫来把鱼叼走了,他视若无睹,不管不问。他就是以坚强的毅力力克病魔,后来活到九十岁。

退休后的郑求是

一九八五年,爸爸已退休了,但每天仍会以种种理由往医院跑。有一天他回家时对我说:“定理医院那块石头已经在墨池小学里找到,今天我已找人把它抬回医院去了。”这块石头见证了定理医院是光绪二十三年,耶稣降生一千八百九十七年(即公元一八九七年)建立的,现在已成为市中心医院的镇院之宝,安放在新住院大楼的门口。但是这块石头当时究竟放在什么位置,仍不太清楚。直到二〇一〇年沈迦从英国带回来一张照片,才解开了这个谜。它原来就放在定理医院大门的上方。

郑可麒向来温拍摄苏慧廉纪录片的凤凰卫视剧组介绍现陈列在市中心医院的定理医院石碑

退休以后,爸爸仍关心医院的发展。他通过我的丈人泥快亭老先生的联络,在一九八六年至一九九二年间,由美国、加拿大、新西兰以及香港地区的医务界组成的海外医疗使团,曾先后十次来医院访问讲学,交流技术,并援赠医疗仪器包括救护车一辆。

一九八八年四月美国退休教师葛利戈女士来二医办英语班,学员二十八人,为期六个月。因为医院一时没准备好宿舍,葛女士先在我们家住了一个月。她教英语相当有水平,后来又多次来二医教英语,还到市三医教过。

葛利戈女士和海外医疗使团在我家吃饭,中为吴医师。

父亲还联系爱国归侨胡长进先生,为医院捐赠小轿车一辆。

胡长进老先生(前中)为市二医捐赠小轿车

改革开放以后,不少退休医师开起了私人诊所,看病还卖药。认识我父亲的人很多,来求诊的人不少,他从不拒绝。但看病开药概不收费,更不卖药。以致逢年过节时常有人送礼物来,或将土特产放在门口。

父亲退休后,在城西教堂组织义诊。就此事他曾专门在一九八六年五月八日市政协会议上发言:“此前一年,有四十一名医护人员参与此事,共接诊一千五百余人次。”此外他每周都要去仰义的老人院“安乐之家”为那里的老人义诊,每次都是一早坐公交车去,一个多小时到达,在那里工作一天,傍晚才回到家里。

大约是九十年代末,“安乐之家”需要扩建,经香港大学杨勇教授牵线,香港教会胡女士同意赞助二十万元人民币。但是她不认识“安乐之家”的负责人,付钱前有点犹豫。杨勇教授找我父亲出面代接收这笔款项,胡女士欣然同意。最后是我替父亲去拿了钱,再交给“安乐之家”的负责人。

一九九八年一月十日在市殡仪馆我父亲的追悼会结束后,有一位中年妇女停留在会场门口,哭得十分伤心。我请我三姐去安慰她几句,并留下照片。可惜事后我在亲友、二医职工以及城西堂教友中都没有找到这个人,那就只能是父亲的病人或病人家属了。父亲一辈子待人亲切和蔼,从未见他发脾气,对病人更是耐心细致,治好过许多疑难病症,给温州人留下了许多美好的回忆。

殯仪馆的院子里也挤满了向父亲遗体告别的群众

在市中心医院的院史博物馆里,陈列着一张盖有温州市人民政府大印的契约,文字说明是“1954年,地契”,没有详细说明。仔细看这是一张房产交换契约。一九五四年为二医业务发展需要,二医买了杨柳巷吴素嫦的一幢房子,和我们家小简巷的房子交换,这样二医就可向北扩建到永宁巷了。这是一件好事,我们家要搬次家而已。但是两处房产,虽房屋间数相近,但土地面积却从一点八亩变成零点九亩,房子前后的大片花园都没有了。小简巷的房子是我父亲抗日战争胜利后亲自设计建造的三间两层新式洋房,是他奋斗半生置下的唯一产业。为了医院的发展,他积极做家人的工作,及时搬到杨柳巷。

由于医院工作忙,他在教会的事奉不多,但到一九五〇年还担任着城西堂的司库。

我的母亲黄云秋也是第三代的基督徒。她的祖母黄池氏是瑞安长桥人(现瑞安市场桥镇),因为家中有人病了,找传教士治好了病而信了教。祖父黄德惠是个裁缝,中年得了翻胃病,吃中药无效,乃吸鸦片烟止痛。结果上了瘾,人死了,家产也败光了。二十八岁的池氏带着三个年幼的孩子,生活十分困苦。有人劝她把孩子送人自己改嫁,但池氏非常能干又很坚强,自己当小贩卖撩头柴和鞋面布,挑起了持家和抚养孩子的担子。撩头柴是一种刨花,泡了水可以润发,是当时妇女常用的一种化妆品。鞋面布是用糨糊把破布一层层粘在一起,贴在门板上晾干后成为一张厚实的布板,用作鞋面的里子。是低成本高利润的产品,但制作很费工夫。

一八九四年,内地会在瑞安海安所建立教会。长桥离海安所仅两里之遥,池氏就是这时信的教,是长桥的第一位信徒。内地会的传教士见池氏一家生活困难,帮助她银洋拾元做小贩本钱。十一岁的长子黄正殷(黄善卿)即我的外公,也做起了贩卖炊虾咸鱼儿之类海货的小贩。慢慢生意越做越好,和别人合伙开了个山货店,还经营起木材。生活逐渐好转,就把家搬到城里去了。

池氏能干又聪明,在教会里学会了罗马字拼音,会读《圣经》和赞美诗。这時苏慧廉翻译的温州方言版《圣经》和赞美诗已经陆续出版。

一九〇一年,把次子黄启文送到内地会小学读书。次年进内地会印书馆当学徒,同时在养正夜校念中英文两科。一九〇九年后进艺文学院读书,因为英文好,被任为英文副教师,四年后毕业。一九一五至一九二一年任浙江省立第十一师范学校(丽水)英文教师。

后来成为民国富商的黄启文

黄正殷一九〇六年结婚,育二女二子。黄启文一九一三年在艺文学院读书时结婚,育三女三子。

一九一二年前后,池氏买了一台进口的手摇袜机,池氏带着两个媳妇一起编织洋祙。当时线袜刚刚进入中国以取代布袜,很受国人欢迎。销路好,赚钱也不少。

一九二二年,黄启文开始做绣花台布生意,后改做十字花绣。先后从上海外囯人那里接了三单生意,很赚了些钱。一九二三年在墨池坊盖起五间楼房,成立绮纹女工社。这个房子在墨池坊东首,现在墨池公园大门的对面。解放后楼房已经改建为五层办公楼,为劳动局所用。但北首沿街的一排下房仍保留原貌未变,现在还住着几户居民。后来黄启文又在西首盖了一幢三层的钢筋混凝土洋房,在当时这可是很罕见的,只有五马街才有几幢这种洋房。它北面临街,南面是花园。有两棵大树,有亭有井,和东面院子是相通的,我小时也喜欢在那里玩。解放后这楼是温州市文联所在,不缺文人描述这里的花园,就不需我多啰唆了。

绮纹女工社旧址,解放后楼房已经改建为五层办公楼,但北首沿街的大门和一排下房仍保留原貌,三层的洋楼也还是原样。

一九二七年黄正殷经营帆船航业失败,一条船连货一起沉没了,不久患病忧郁去世。

我母亲黄云秋小学毕业后十三岁,人长得高大。祖母池氏觉得女孩子长得又高又大上学不好看,说女孩子这么高大了还读什么书?就做主送她住到叔叔家帮工。当时绣花女工都是把材料领回家,做好再交回来。我母亲就负责把布和线配好发给女工,交回时要检查质量,还要结算工资,工作十分繁忙。她一直干到结婚后生了孩子才不做了。

我母亲结婚后就随夫家到城西礼拜堂聚会,后来姨妈黄淑勤一家也到城西堂聚会。我母亲是一个虔诚的基督徒,除了每主日带全家人参加教会的礼拜和活动,每周五和主日早晨都要禁食祷告,坚持多年。她还奉献十分之一,和妹妹一起专为帮助生活困苦的教友。每周一次进行家访,一直坚持到晩年腿骨折走不动了才停止。她在城西堂事奉并担任女执事多年。

孙光德牧师在他的《温州掠影》第四章中写道:“夏日傍晚,坐在如此的一座庭院中,蒲扇轻摇,微风徐来。……我与求是聊天,……他开始给我讲他的祖国,回忆起那些有悠久传承的精神财富,直到我觉得在这片土地亦有一种强大的精神,并发现它是甜美的、温暖的。这种精神现在就在这个家里,并与我相伴。东方与西方,在心灵上是可以互通的。”(见《瓯风》第七集,四七页)

受人爱戴的郑求是医生

我父母亲毕生严于律己、宽厚待人,仁爱之心广被人间。他们的高尚情操,体现了东方传统道德与西方科技文化的完美结合。

来源:(原刊《瓯风》第十六集,文汇出版社,2018年)

沒有留言:

發佈留言